おいしく健やかな野菜習慣のために ~野菜を「予約」して食べましょう~

<目次>

・おすすめします~生活クラブの予約野菜セット

・2つの「あっぱれ・はればれ予約野菜セット」

・野菜を食べるとどんなよいことがあるの?

・1日に摂りたい野菜の量は350g!

・野菜を上手においしく食べるためのヒント

おすすめします~生活クラブの予約野菜セット

安心して食べられる旬の野菜が定期的に届く、生活クラブの「あっぱれ・はればれ予約野菜セット」。積極的に野菜を摂りたい人にぜひ注目してほしい、いいこといっぱいの取組みです。

①安心の“土から育てる”アースメイド野菜

生活クラブの野菜はすべて、土づくりをしっかり行ない、化学合成農薬や化学肥料はできるだけ使わずに栽培するアースメイド野菜。「いつ・誰が・どこで・どのように作ったか」という栽培履歴をすべて明らかにすることを基本としているから、安心して食べられます。

②あっぱれ育ち・はればれ育ち野菜が届く

その中でも特に、削減指定農薬(毒性の強い農薬)不使用で育てたのが「あっぱれ育ち野菜」と「はればれ育ち野菜」。生活クラブの予約野菜セットは、この「あっぱれ育ち・はればれ育ち」の旬の野菜が届きます。

・「あっぱれ育ち」

栽培期間中、削減指定農薬不使用で、化学合成農薬と化学肥料を使用せずに育てられています。

・「はればれ育ち」

栽培期間中、削減指定農薬不使用で、化学合成農薬と化学肥料をできるだけ使わず育てられています。

③野菜を食べる習慣が農業の未来にもつながる

おいしく新鮮な野菜が定期的に届くと、野菜を摂ることが習慣化しやすくなります。予約することで、生産者も生産の計画を立てやすくなり、つくった野菜を無駄なく出荷できるメリットがあります。野菜を予約して食べることが、持続可能な農業を支える力にもなるのです。

2つの「あっぱれ・はればれ予約野菜セット」

生活クラブの予約野菜セットには、「予約・あっぱれ・はればれ野菜おまかせ4点セット」「予約・あっぱれ・はればれ野菜6点セット」の2つがあります。それぞれ特徴があり、自分のスタイルにあわせて選べます。●おまかせで届く「予約・あっぱれ・はればれ野菜おまかせ4点セット」

5つの提携産地がつくる、野菜4点のセット。葉物類、葉茎菜類、果菜類、根菜類の4分類から1点ずつ届きます。野菜の育ち具合にあわせて生産者が野菜を選ぶ「おまかせ」なので、届く野菜の組みあわせはさまざま。いちばんおいしい旬のタイミングで出荷された野菜が届くのが特徴で、いろいろな野菜との出会いが楽しめます。毎週か隔週でお届けサイクルが選べます。

●何が届くかわかる「予約・あっぱれ・はればれ野菜6点セット」

全国の産地から、季節に合ったベーシックで毎日の料理に使いやすい野菜が6点届きます。組み合わせと価格は週ごとに変わりますが、次週に届く品目が食べるカタログやインターネット注文のeくらぶ、アプリで事前にわかります。お届けサイクルは毎週で、通常注文の「あっぱれ・はればれ野菜6点セット」より30円(税抜)おトクです。

野菜を食べるとどんなよいことがあるの?

ここであらためて、野菜を食べることが健康にもたらす効果について確認してみましょう。野菜には、体の調子を整えるもとになるさまざまな栄養素が含まれています。| 主な栄養素 | 期待できる働き | 多く含まれる野菜の例 |

| βカロテン | 体内でビタミンAに変換され、皮膚や粘膜の健康を保つ働きがある | にんじん、ほうれん草など |

| ビタミンC | 抗酸化作用を持ち、免疫機能の維持にも役立つ。体内でのコラーゲン合成にも欠かせない | ピーマン、ブロッコリーなど |

| カリウム | 体内の余分なナトリウムを排出し、高血圧の予防に役立つ | ほうれん草、かぼちゃなど |

| カルシウム | 歯や骨を丈夫にする | 小松菜、チンゲンサイ、春菊など |

| 食物繊維 | 整腸作用があり、便秘予防や血糖値の安定に役立つ | ごぼう、オクラ、キャベツなど |

| 葉酸 | 胎児の成長に関わることから妊娠前から妊娠初期の女性には積極的な摂取がすすめれられているほか、動脈硬化の予防に働く | ブロッコリー、アスパラガス、モロヘイヤ、えだまめなど |

このように、野菜に多く含まれる栄養素は、さまざまな病気の予防に役立つことが科学的に示されています。国内外の研究から、野菜を多く摂取することによって、心血管疾患や脳卒中などの循環器疾患の発症リスクや死亡リスクが低下することも明らかになっています。また、緑黄色野菜や根菜類の摂取が、2型糖尿病の発症リスクを抑えることも報告されています(※)。

(※厚生労働省 健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~「野菜1日350gで健康増進」https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/food/e-03-015)

1日に摂りたい野菜の量は350g!

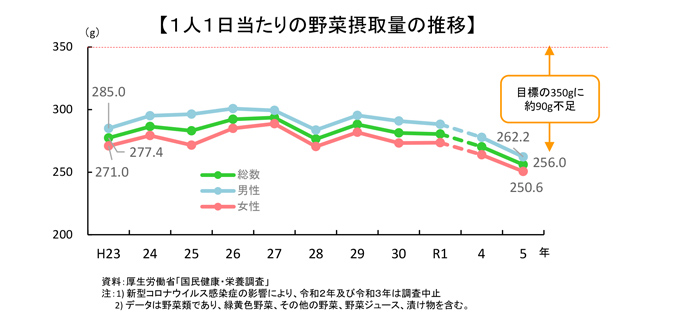

では具体的に毎日どれぐらいの野菜を摂ればよいのでしょうか? 国の健康に関する指針「健康日本21(第三次)」では、「1日350g」を目標としています。一般的に、小鉢や小皿に盛られた副菜がおおよそ70gなので、350gといえば副菜5皿分。野菜炒めなど、野菜を多く使う料理は1皿でも2皿分として数えます。つまり、朝・昼・晩のそれぞれに、野菜料理を1~2皿食べることを目標にすると、1日350gをクリアできることになります。ところが、現在、日本人の野菜摂取量は目標量に対して、約90g不足しています 。

(資料出典:農林水産省「野菜をめぐる情勢(令和7年4月)」 https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai/index.html)

野菜を食べる量を増やし、習慣的に食べる「野菜習慣」を定着させるなら、「あっぱれ・はればれ予約野菜セット」はぴったり。1日350gをめざして工夫したいですね。

野菜を上手においしく食べるためのヒント

野菜は調理に手間がかかるイメージがあり、使いこなすことにハードルを感じる人もいるかもしれません。ちょっとしたコツやヒントを知っておくだけで、野菜を食生活に取り入れやすくなりますよ。●まとめ洗いとまとめ切りで調理をラクに!

野菜の調理が面倒になってしまうのは、「毎回洗って切る」手間が意外に大変だからかもしれません。野菜を購入したときにまとめて済ませておけば、あとがグンとラクになります。野菜を洗って切るところまでやり、水気をきって保存袋や保存容器に入れておくだけでOK(※傷まないうちに使いきりましょう)。

●野菜は上手に保存して食べきろう!

生活クラブで取り扱っている食品用保存袋の「やさいエコバッグPプラス」は、フィルムの構造により野菜の呼吸が抑えられて、鮮度を長持ちさせるスグレモノ。うまく使って野菜をおいしく食べきりましょう。多くの野菜は冷凍保存も可能なので、食べきれないほどの量があるときは、使いやすい大きさに切って冷凍保存するのもひとつの方法です。

●みそ汁は野菜料理の万能選手

野菜を食生活に取り入れる最も手軽な方法のひとつが「みそ汁」。野菜を使ったみそ汁さえ食卓にあれば、野菜料理は一品キープできます。レタスやトマトやセロリなど生食のイメージがある野菜とも意外に相性がいいですよ。

<こんな組み合わせもおすすめ>

●おやつにも野菜を取り入れる

食事に限らず、間食に野菜を取り入れると食べる機会が広がります。生のままスティック野菜にしたり、蒸したりゆでたりした野菜をおやつに。味噌、マヨネーズ、味噌マヨ、オリーブオイル+塩などをつけてもいいですね。

<休日にはこんな野菜のおやつもいかが>

キャロットケーキ風ケークサレ

生活クラブの提携生産者が丁寧に育てて届ける、旬の味わい深い野菜をセットにした「あっぱれ・はればれ予約野菜セット」を活用して、野菜を積極的に摂る食生活をめざしましょう。

【参考】

●厚生労働省 健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~

「野菜1日350gで健康増進」

https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/food/e-03-015

●農林水産省「野菜をめぐる情勢(令和7年4月)」

https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai/

●厚生労働省「令和5年 国民健康・栄養調査報告 結果の概要」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/r5-houkoku_00001.html