「トクホ」や「機能性表示食品」の効果って? GABAを例に考えてみよう

みなさんは「GABA(ギャバ)」という成分をご存じですか? 「GABA配合」をうたう飲料やサプリをお店で見たことがある、という方もいるかもしれません。体によいものとされるこのGABA、いったいどんな成分なのでしょう? 意識して摂ったほうがよいのでしょうか? 今回はこのGABAのこと、そして健康食品のことについて考えてみました。

<目次>

・そもそも「GABA」って何?

・GABA配合をうたう商品は多いが…

・普通の食品にもGABAは含まれている

・健康食品の中で「機能」を表示できる食品は3種類だけ

・健康効果をうたう食品でもよく見極めて

そもそも「GABA」って何?

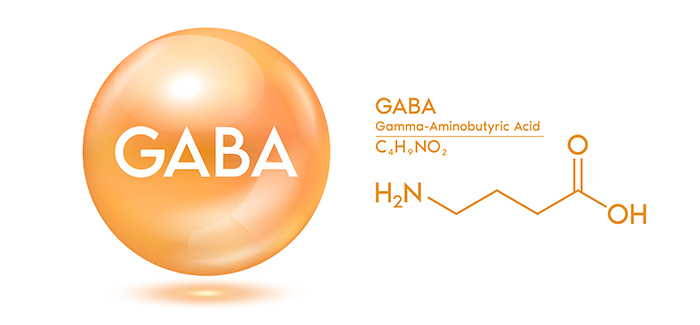

食品の名称にもなっているGABA(γ-アミノ酪酸)。何か新しい成分のようにも思えますが、私たちの体内に存在し、さまざまな植物にも含まれているアミノ酸の一種です。脳内で情報伝達の働きを担う物質で、体内で同じアミノ酸の一種であるグルタミン酸から合成されてつくられます。つまりGABAそのものを摂取しなくても体内でつくられる成分で、また、摂取したGABAは体内で合成されたものと同じようには作⽤しないと考えられているそうです。

※GABAについての詳しい解説はこちらにも→「γ-アミノ酪酸、ギャバ」(国立健康・栄養研究所「健康食品」の安全性・有効性情報)

https://www.nibiohn.go.jp/eiken/info/pdf/k004.pdf

GABA配合をうたう商品は多いが…

健康によいとしてGABA配合をうたっている商品は、チョコレートやお茶やサプリなどお店にもいろいろ並んでいます。「⾎圧が⾼めの⽅に適する」とするものや、「精神的ストレスを緩和する」、「睡眠の質の改善に役立つ」、などの機能をうたった商品もたくさん販売されています。普通の食品にもGABAは含まれている

このGABA、そもそも通常の食事にも含まれているって知っていますか?生活クラブのいくつかの消費材で分析検査した結果が以下です。

消費材の分析検査によるGABA含有量

| 検体 | 1食目安量 GABA(㎎) | GABA(㎎) | |

| 信州トマトジュース食塩無添加 (生活クラブ) |

|

1缶 (190g) |

65.7 |

| 冷凍カボチャ(北海道産) (生活クラブ) |

|

小鉢1つ分 (70g) |

30.4 |

| やわらか発芽玄米ごはん (生活クラブ) |

|

1パック (150g) |

5.3 |

| 大豆ドライパック缶 (生活クラブ) |

|

1/4缶 (34g) |

5.1 |

特に健康食品というわけではない普通の食品にも、これだけの量のGABAが入っているというのはちょっとビックリしました。GABA配合の「トクホ」と呼ばれる健康食品の中には、1日当たりの摂取目安量を「GABAが10mg以上含まれた製品」としているものがありますが、その量のGABAは通常の食事から摂れると言えそうです。

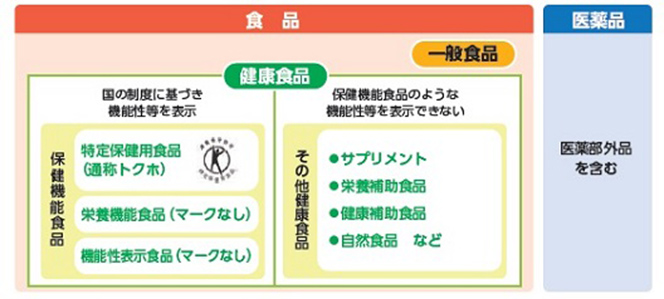

健康食品の中で「機能」を表示できる食品は3種類だけ

GABAに限らず、世の中には健康食品と呼ばれるものがたくさん存在しますよね。しかし、健康に効果があるなどの「機能」を表示できるものは、国の保健機能食品制度によって以下の3種類に限られています。

■特定保健用食品(通称トクホ)

安全性及び健康の維持増進に役立つ効果について国が審査し、保健機能の表示が許可されている食品です。トクホにはマークがあります。

■栄養機能食品(マークなし)

効果が認められている栄養成分(ビタミンなど)を一定の基準量含む食品で、その栄養成分の機能を国が定める定型文で表示するものをいいます。

■機能性表示食品(マークなし)

国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出て、機能性を表示した食品です。

トクホと異なり、国による審査は行なわれていません。

消費者庁HPより

健康効果をうたう食品でもよく見極めて

国による審査が必要なトクホの許可品目は、現在(令和6年11月時点)1000件余り。そして、国による審査が不要な機能性表示食品は、これまでに約9000件の届け出がされて、3500件以上が市販されているそうです。さらに言うと、本来、上記3種類の保健機能食品以外の「その他健康食品」は、効果や機能を表示することはできないはずですが、実際には多くが、健康効果を期待させるようなかたちで販売されています。私たちのまわりには、「健康に役立つ」表示のある食品があふれている状態。自分が求める効果が得られるものかどうかよく確認するなど、私たち消費者の側にも見極める力が必要ですね。健康のためには健康食品を摂ったほうがいいのかな?と思いがちですが、基本はやはり「栄養バランスのとれた食事、適度な運動、十分な休養」。広告や宣伝にまどわされず、自分が食べる食品のことをしっかり確かめながら、健康をめざしたいものです。

【参考】

●消費者庁

「保健機能食品について」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_health_claims

「特定保健用食品について」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_specified_health_uses

「機能性表示食品について」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims

「栄養機能食品について」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_nutrient_function_claims

「機能性表示食品の届出情報検索」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/search

●国立医薬基盤・健康・栄養研究所

https://www.nibiohn.go.jp/eiken/info/pdf/k004.pdf